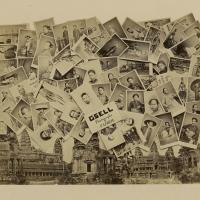

Gsell, Émile (1838-1879)

Classe

Personne

Forme retenue

fre

Gsell, Émile (1838-1879)

Identifiant de la personne dans un référentiel externe

Nom de famille

Gsell

Prénom(s)

Émile

Langue

fre

Nationalité

fr

Genre

fre

Masculin

Identifiant pérenne

Date de naissance

1838-12-31

Date de mort

1879-10-16

Lieu de naissance

Lieu de décès

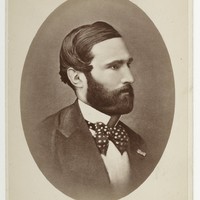

Portrait, représentation de la personne

Récompense(s) reçue(s) par la personne décrite

fre

Médaille du Mérite à l'Exposition universelle de 1873

fre

Médaille d'argent à l'Exposition agricole et industrielle de Cochinchine de 1874

fre

Médaille de bronze à l'Exposition universelle de 1878

Profession / Activités

Source(s) utilisée(s)

Reprendre la forme retenue

fre

Gsell, Émile (1838-1879)

Description

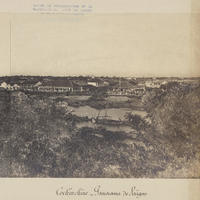

Parmi les premiers photographes du Viêt Nam, Émile Gsell est le plus marquant en raison de la qualité exceptionnelle de son travail. Il est le premier photographe à s'implanter durablement au Viêt Nam et le seul photographe civil de son époque à avoir travaillé sans interruption sur une aussi longue période (1866-1879), avec le soutien des autorités françaises. Très peu de choses sont malheureusement connues de son existence personnelle et aucun portrait de lui n'existe a priori. Le fonds ASEMI possède deux albums réalisés de sa main, "Saïgon" et "Cambodge", ainsi que de nombreux clichés à l'unité.

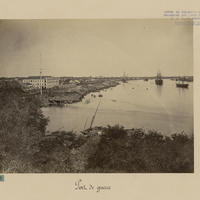

Né le 31 décembre 1838 à Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), Émile Gsell commence son service militaire autour de 1858 et c'est très probablement au sein de l'armée qu'il apprend les techniques de la photographie. Il doit effectuer son service ou une partie dans le corps expéditionnaire alors en action en Cochinchine (le sud du Viêt Nam est envahi en 1858 ; la souveraineté de la France sur cette partie du pays est officialisée par le traité de Saïgon en 1862). Gsell quitte l'armée en 1865 ou 1866, il décide alors de rester à Saïgon et d'ouvrir un studio de photographie, discipline qu'il a probablement apprise lors de son service (la photographie fut introduite dans l'armée dans les années 1850).

C'est à ce moment qu'il rencontre Ernest Doudart de Lagrée, à la tête de la Commission d'exploration du Mékong fraîchement formée, qui a pour mission de trouver les sources du fleuve et une voie de communication fluviale avec la Chine. Gsell est enrôlé dans l'expédition en tant que photographe ; Francis Garnier, membre de l'expédition, le mentionne dans son Voyage d'exploration en Indo-Chine (publié en 1873) : "Un photographe de Saïgon, M. Gsell, était adjoint à la Commission pendant le même temps.". Jérôme Ghesquière fait l'hypothèse que Gsell ait pu être un matelot sous les ordres de Doudart de Lagrée pendant son service militaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi Lagrée a fait appel à cet inconnu – avec lequel il aurait établi une relation de confiance durant les années de service – qui n'avait pas encore démontré publiquement ses talents de photographe, plutôt qu'au photographe du gouvernement Clément Gillet.

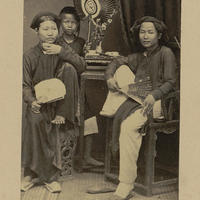

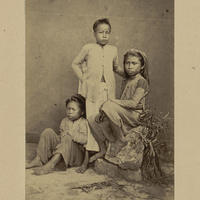

Les explorateurs visitent notamment les ruines d'Angkor Wat entre le 24 juin et le 1er juillet 1866. Gsell immortalise cette visite en photographiant les principaux membres de l'expédition sur les marches du temple. Il est le deuxième à photographier Angkor ; le Britannique John Thomson l'a devancé de seulement quelques mois. L'expédition s'est aussi arrêtée à Phnom Penh, et Gsell a profité de l'occasion pour photographier le roi Norodom et son entourage. On ne sait pas si Gsell a ouvert son studio avant ou après ce voyage au Cambodge. La plus ancienne publicité connue pour son studio - retrouvée par Terry Bennett - remonte au 20 septembre 1866, publiée dans le Courrier de Saïgon. Gsell y annonce la vente de ses vues d'Angkor Wat de la façon suivante : "M. Gsell a l'honneur de prévenir MM. les amateurs qu'il est seul possesseur des grandes et belles vues des ruines d'Ancor.".

L'année suivante, en 1867, apparaît le premier album connu de Gsell : une oeuvre unique, présentée à l'impératrice Eugénie par l'amiral Rigault de Genouilly et composée en partie des photographies prises lors de l'expédition de l'année précédente. Cet album est aujourd'hui possédé par le Metropolitan Museum of Art. Toujours en 1867, Terry Bennett pense que Gsell effectue une nouvelle visite à Phnom Penh et peut-être à Angkor, afin de disposer de nouveaux clichés à vendre. Gsell connaît certainement un grand succès dans les années qui suivent : Terry Bennett a découvert qu'il est suffisamment riche pour prêter de l'argent à des commerçants, en 1867 et 1869. Cette dernière année, il achète également le titre de la propriété sur laquelle se trouve son studio. Son travail se trouve aussi acclamé lors d'événements internationaux : en 1873, il soumet deux albums à l'Exposition universelle de Vienne et reçoit une Médaille du Mérite. Il en recevra deux autres plus tard : une médaille d'argent à l'Exposition agricole et industrielle de Cochinchine de 1874 et une de bronze à l'Exposition universelle de 1878 à Paris.

Terry Bennett pense que Gsell a effectué plusieurs voyages à Phnom Penh et à Angkor à la fin des années 1860 et au début des années 1870. Le nombre de visiteurs d'Angkor augmentant, Gsell a pu se faire embaucher comme guide-photographe par les voyageurs de passage étant donné sa connaissance du terrain. Terry Bennett pense qu'il a ainsi pu accompagner l'ambassadeur espagnol Adolfo Patxot lors de sa visite du site en 1870. En 1871, le gouverneur de Cochinchine Marie Jules Dupré évoque dans une lettre que Gsell viendra avec lui à Angkor Wat. En 1873, Gsell demande à accompagner Louis Delaporte (membre de l'expédition de 1866) à Angkor, mais Terry Bennett doute que cette requête ait pu aboutir auprès des autorités. Gsell semble quoi qu'il en soit ne plus être retourné à Angkor après 1875.

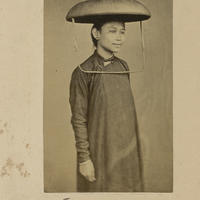

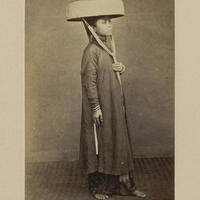

Du 4 au 24 avril 1875, Gsell accompagne Charles-Paul Brossard de Corbigny, envoyé en mission diplomatique à Hué, où Tự Đức doit ratifier le traité de semi-protectorat. Le frère de Charles, Jules Brossard de Corbigny, nous apprend dans un article que Gsell n'a pas été autorisé à photographier l'empereur ni la cité impériale : "Nous demandons aux envoyés du roi si M. Gsell, venu avec nous pour faire de la photographie, sera autorisé par Sa Majesté à prendre quelques vues, tout au moins des portraits. À ce désir bien simple ils ne comprennent pas grand'chose ; ce ne peut être, pensent-ils, que pour emporter des morceaux du pays, des vues de fortifications, des plans de la citadelle pour des attaques futures. Cet art nouveau (nouveau !) les inquiète." Gsell a quand même dû prendre quelques clichés dans les environs (celui du mandarin de Hué par exemple). C'est également à l'occasion de cette mission qu'il doit visiter les Montagnes de Marbre, à Đà Nẵng (alors appelée Tourane), lieu saint du Viêt Nam situé à une centaine de kilomètres seulement de Hué. Selon Jérôme Ghesquière, Gsell aurait aussi effectué une première visite à Hanoï dans la foulée à la fin de l'année.

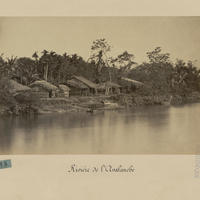

Le dernier voyage vietnamien connu de Gsell a lieu entre novembre 1876 et janvier 1877. Il accompagne alors l'expédition d'Alexandre Le Jumeau de Kergaradec, le consul de France à Hanoï qui tente de remonter le fleuve Rouge pour trouver une voie de pénétration vers le Yunnan et la Chine. Ce voyage jusqu'à Lào Cai (l'expédition se retrouve bloquée à cet endroit par les Pavillons noirs) a donné à Gsell l'occasion de prendre de nombreux clichés du nord du Viêt Nam, notamment d'Hanoï.

Selon Terry Bennett, Gsell retourne ensuite brièvement en France, en 1878, voyage probablement en lien avec l'exposition de ses photographies à l'Exposition universelle de 1878 qui prend place à Paris. Il meurt soudainement l'année suivante, le 16 octobre 1879, à 40 ans seulement, dans sa maison-studio de la rue Rigault de Genouilly. Célibataire et sans famille dans la colonie, ses bien reviennent à ses parents vivant à Paris. Sans que l'on sache par quel biais, un photographe appelé O. Wegener, sur lequel on ignore tout, récupère son studio et ses négatifs en 1881. Son commerce doit très vite disparaître car il n'a laissé aucune trace. Toujours selon les recherches de Terry Bennett, en 1883, un certain Antoine Vidal annonce être l'unique propriétaire du stock de Gsell, mais il meurt dans les mois qui suivent. L'année suivante, en 1884, le stock de Gsell est définitivement dispersé suite à la mort de Vidal. Enfin, en 1885, c'est son studio qui est vendu à la photographe Claudine Eugénie Montvenoux. La trace de son héritage se perd ici. Plus d'un siècle plus tard, dans les années 1990, des négatifs de Gsell (les seuls connus à ce jour) sont retrouvés à Marseille lors d'un chantier de démolition de vieux immeubles. Ils ont été offerts par la Société des amis du musée Guimet au musée éponyme en 1997.

Collections

Relation(s)

Ressources liées

Filtrer par propriété

| Titre | Libellé alternatif | Classe |

|---|---|---|

Carné, Louis de (1844-1871) Carné, Louis de (1844-1871) |

Collègue | Personne |